要准确回答“慢跑一公里需要多少步”,需从步幅的个体差异切入。步幅不仅与身高直接相关,还受跑步姿势、肌肉力量、运动习惯等因素影响。例如,身高1.75米的人,若以0.415的系数估算步长(约0.726米),则完成一公里约需1377步;而若通过实际测量(如10米往返法)得出步幅为0.68米,则步数将增至约1470步。这种差异揭示了理论与实践的结合必要性。

一、步幅的科学基础:身高与生物力学的关联

步幅的核心影响因素是人体结构,尤其是腿长与躯干比例。研究表明,普通成年人步行步幅约为身高的37%,而慢跑时因腾空阶段增加,步幅可提升至身高的45%-70%。例如:

生物力学角度分析,步幅的扩大依赖于髋关节灵活性、核心肌群稳定性及下肢力量。精英跑者(如基普乔格)通过优化技术可将步幅提升至身高的1.14倍,但普通跑者需避免过度跨步导致的刹车效应。

二、步幅的精确计算:公式与实测方法

1. 理论公式法

2. 实测校准法

3. 动态调整原则

三、慢跑一公里的步数推算:数据与实例

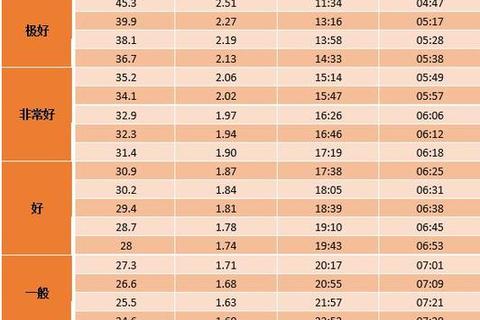

根据身高与步幅的关系,可建立典型人群的步数参考表:

| 身高(米) | 慢跑步幅(米) | 一公里所需步数 |

||-|-|

| 1.60 | 0.72-0.95 | 1053-1389 |

| 1.70 | 0.77-1.02 | 980-1299 |

| 1.80 | 0.81-1.08 | 926-1235 |

注:数据综合自身高系数法及实测统计。

案例对比分析

差异表明,个体需结合公式与实测,避免单一方法的局限性。

四、优化步幅的策略:科学训练与技术调整

1. 力量训练提升步幅潜力

2. 技术调整避免损伤

3. 穿戴设备辅助监控

五、常见误区与争议

1. “步幅越大越好”误区:过度跨步虽增加步距,但易引发髂胫束综合征等损伤;

2. 身高决定论局限:矮个子跑者可通过提升步频(如达200步/分钟)补偿步幅劣势;

3. 设备误差问题:手机传感器可能高估步数10%-15%,需以专业设备校准。

慢跑一公里的步数计算需综合身高、步幅、技术等多重变量。普通跑者宜以“身高系数法”为起点,通过实测校准个性化参数,并借助科学训练逐步优化效率。唯有理解身体与运动的深层关联,方能将数字转化为真正的健康收益。